國家市場總局發布跨境電商新規征意,“召回無門”時代即將終結

2025-09-11

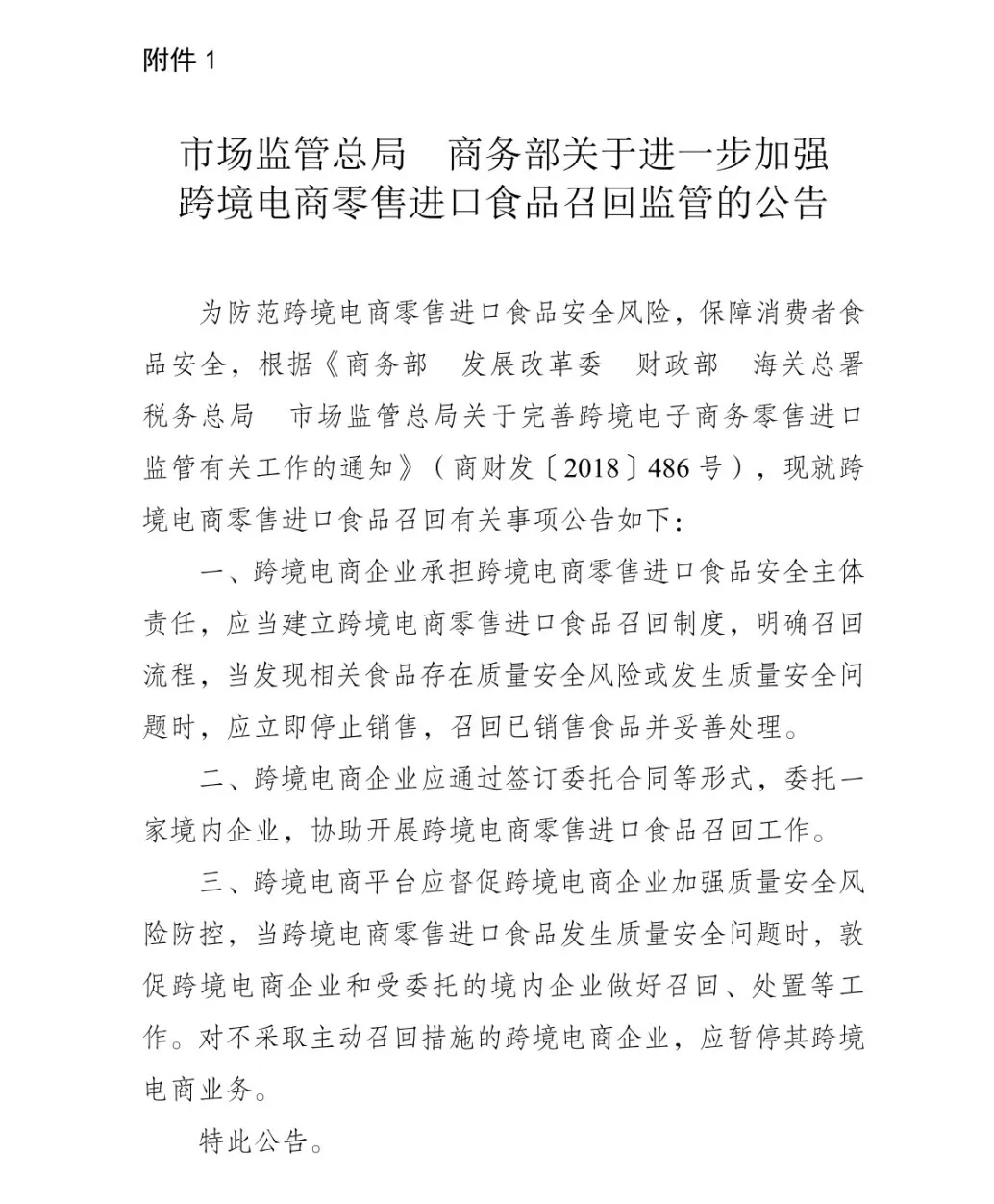

2025年9月9日,市場監管總局會同商務部發布《關于進一步加強跨境電商零售進口食品召回監管的公告(征求意見稿)》,標志著我國跨境電商食品召回制度進入實質性完善階段。

01、征求意見核心框架與政策突破創新

此次征求意見稿,針對長期存在的“境外主體責任虛化、召回執行缺乏抓手、平臺監督責任模糊”三大痛點,提出系統性解決方案:

- 責任鏈條的剛性約束:公告要求跨境電商企業必須建立召回制度,并通過簽訂委托合同指定境內合作方協助召回,徹底破解“境外主體不可追溯”的難題。這一創新設計將境外企業責任轉化為境內實體的可執行義務,形成“境外主體+境內抓手”的責任閉環。

- 平臺治理的效能升級:新規明確跨境電商平臺需承擔“雙重監督責任”:既要督促商家建立風險防控機制,又要在問題發生時協助開展召回和處置。對不采取主動召回措施的跨境電商企業,應暫停其跨境電商業務。這一規定強化了平臺的“守門人”角色。

02、法規演進:從粗放管理到制度重構的十年探索

此次征求意見稿的出臺,是我國跨境電商食品監管體系十年迭代的成果結晶:

-2016年四八新政首次將跨境電商零售進口納入一般貿易監管框架,但政策重心集中在稅收調整和正面清單管理,召回制度尚未形成完整體系。

-2018年六部門通知首次明確跨境電商企業需承擔召回主體責任,但由于境外企業實際監管難度大,“責任懸空”問題始終存在。

-2021年《進出口食品安全管理辦法》將風險管理理念貫穿全鏈條,要求進口商建立食品進口和銷售記錄制度,但跨境電商場景下的監管協同問題仍未根本解決。

-2025年征求意見稿則構建起“主體明確、流程可溯、處置高效”的召回制度框架,標志著監管思路從“事后補救”向“全周期治理”的重大轉變。

03、現實困境:高速增長下的風險集聚

當前跨境電商零售進口食品市場呈現“規模擴張與風險并存”的雙重特征。2024年跨境電商進口食品規模達5552.5億元,占整體進口食品貿易額的28%,預計2025年將突破2000億元。但繁榮背后暗藏隱患:

- 質量安全問題頻發:2025年7月海關攔截的476批次不合格食品中,美國輸華產品以95批次居首,涉及沙門氏菌污染、獸藥殘留等嚴重安全問題。壓片糖果、乳制品等品類因營養強化劑超標、標簽不合規等問題頻繁被通報。

- 監管機制結構性缺陷:境外企業主體責任虛化、召回執行缺乏抓手、平臺監督責任模糊等問題導致2024年跨境電商食品主動召回率不足30%,顯著低于一般貿易進口食品。

從2016年“四八新政”的稅收調整,到2025年新規的責任閉環,中國跨境電商食品監管歷經十年探索,終于實現從“事后補救”向“全周期治理”的跨越。未來,隨著新規的全面實施,“買全球、賣全球”的跨境電商將真正實現“安全全球通”,為構建開放型世界經濟注入新動能。